Kapitel IV Pensionierung - was leisten AHV/IV und BVG ?

„Was der alte Mensch im Sitzen sieht, sieht der junge Mensch selbst im Stehen nicht.“ Malisches Sprichwort

Die Schweizer Altersversorgung basiert auf dem sogenannten „Dreisäulensystem“!

1. Säule

Die AHV/IV ist der wichtigste Pfeiler der Altersvorsorge und obligatorisch. Sie soll den Existenzbedarf einer versicherten Person im Alter und bei Invalidität oder im Todesfall für die berechtigten Personen sichern.

2. Säule

Die 2. Säule soll als Ergänzung zur ersten Säule ein angemessenes Einkommen im Ruhestand sichern. Alle AHV-pflichtigen Arbeitnehmer*innen, deren Jahreslohn den Mindestjahreslohn übersteigt, sind dem BVG unterstellt. Personen mit einem Status als Selbständigerwerbende*r sind nicht verpflichtet, sich der 2. Säule anzuschliessen.

3. Säule

Die 3. Säule ist eine individuelle und freiwillige Vorsorge. Die Höhe der jährlichen Beiträge ist begrenzt und unter bestimmten Voraussetzungen steuerlich absetzbar.

Für wen sind die Ergänzungsleistungen (EL)

Die Ergänzungsleistungen werden gezahlt, wenn die Einkommen aus den drei Säulen nicht die Grundkosten decken. Sie werden von den Kantonen ausgerichtet und zu gleichen Teilen von den Kantonen und vom Bund finanziert. Die Kantone können die Anspruchsvoraussetzungen festlegen und Leistungen gewähren, die über die im Bundesgesetz über Ergänzungsleistungen zur AHV/IV vorgesehenen Leistungen hinausgehen.

Bedingungen für den Erhalt und die Berechnung der AHV-Rente

Nicht alle in der AHV versicherten Personen haben Anspruch auf eine vollständige und maximale AHV-Rente

Die Vollrente hängt von der Anzahl der Beitragsjahre ab. Man muss 44 Jahre lang ohne Unterbrechungen Beiträge gezahlt haben. Ab 2024 gilt dies auch für Frauen. Um die Maximalrente zu erreichen, braucht es 44 Beitragsjahre mit einem durchschnittlichen Jahreseinkommen von 88’200 Franken (Stand 2023).

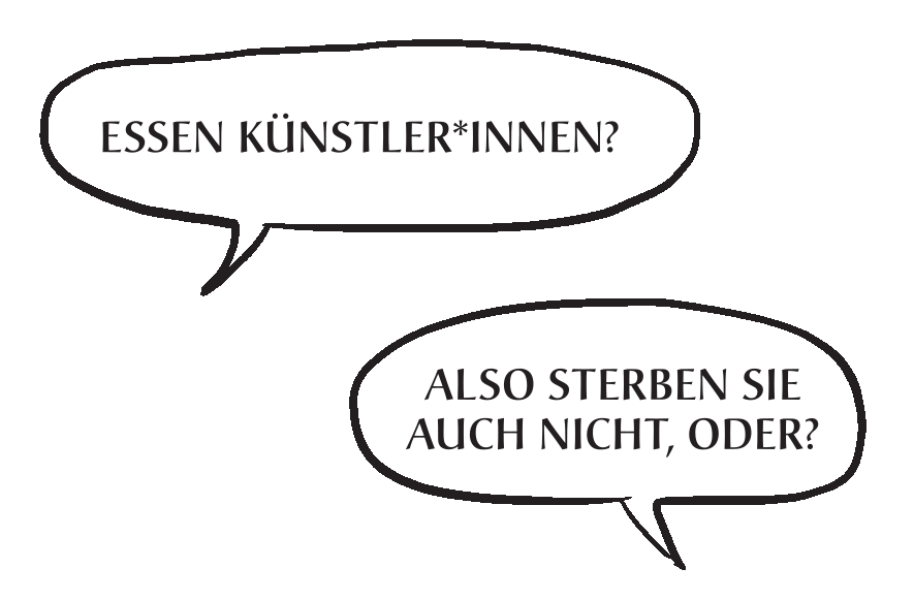

Oh nein das wusste ich nicht Künstler*innen und die Rente

Der gesamte Kultursektor und vor allem die Kunstschaffenden leiden unter einem Arbeitsmarkt, in dem die Entlöhnung und die soziale Absicherung bei Weitem nicht ausreichend sind. Kunstschaffende aller Sparten (intermittierende Angestellte / Freischaffende und/oder Selbständigerwerbende) arbeiten oft in mehreren Ländern und sind allgemein mit grosser Ungleichbehandlung konfrontiert. Diese Bevölkerungsgruppe ist nicht nur mit Teilzeitarbeit, sondern auch mit einer Aufsplittung der Erwerbstätigkeit konfrontiert. Daher können sie nie eine Voll-oder Maximalrente erreichen.

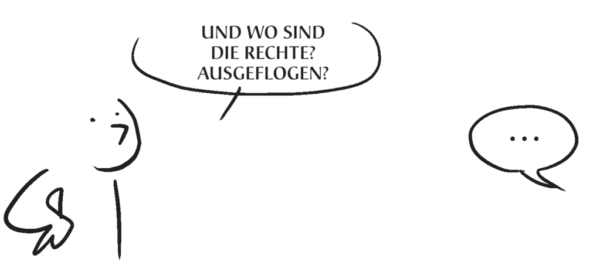

Die 2. Säule (BVG oder Pensionskasse) ist praktisch nicht vorhanden und die geringen Beiträge, die für das BVG kapitalisiert werden, gelten als Einkommen, das von den EL abgezogen wird. Tatsache ist auch, dass nur wenige Kunstschaffende Beiträge in die 3. Säule einzahlen können.

Nach einem Leben in prekären Verhältnissen erhalten daher fast alle Schweizer Kunstschaffenden im Rentenalter Ergänzungsleistungen, sofern sie diese beantragen. Oder sie müssen unabhängig von ihrem Gesundheitszustand weiterhin einer Erwerbstätigkeit nachgehen. Besonders erwähnenswert ist, dass die im Kulturbereich und in künstlerischen Berufen stark vertretenen Frauen ab 45 Jahren allmählich vom Arbeitsmarkt verschwinden, da sie in dieser sehr selektiven Branche immer seltener eingestellt werden.

Quellen

Offizielle Informationsstelle zur Pensionierung in der Schweiz (DE / FR / IT / EN)

Schweizerische Eidgenossenschaft, Fedlex

Bundesgesetz über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (ELG) (DE / FR / IT / RM)

Onlineportal der Schweizer Behörden zur Pensionierung ch.ch

Pensionierung in der Schweiz

Schweizerische Interpretenstiftung SIS

Soziale Sicherheit – Grundlagen und Herausforderungen (nur auf Französisch)